-

塩釜・松島湾エリアで、湾の文化、海の文化、浦戸諸島の文化を学ぶ勉強会・交流会を月1回のペースで開催しています。この土地の気候や風土を理解し、地域の財産を認識し価値を高める仲間づくりを目指します。地元の歴史を研究している方や生産者、文化人やアーティスト等多彩なゲストを招き、和気あいあいと開かれた空間で勉強会を展開し、地域と地域の人びとへの理解を深めています。

チームwan(わん)とは?

松島湾域に暮らす人々、湾に興味のある仙台圏の人々らが集う。オープンなネットワークで「wan」には「湾」のほか「ワイドエリアネットワーク」の意も含む。

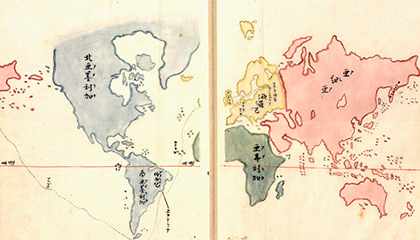

- 日本で最初に世界一周してしまった津太夫・左平

- 開催日:2013年7月25日

- 講 師:綿晋さん(NPOみなとしほがま)

- 1793年江戸向けの仙台藩米と材木を積んだ千石船・若宮丸が石巻港を出航した。乗組員16人の中には、寒風沢島の津太夫・左太夫・銀三郎・民之助・左平、石浜の辰蔵などがいた。若宮丸は塩屋崎(福島県いわき市)にて悪天候に遭い漂流、翌年アリューシャン列島に漂着。7年シベリアに滞在、その後、ロシア・ペラルブルグにて皇帝アレクサンドル一世に、津太夫・左平・儀平衛・多十郎の4名が帰国を希望し、4人はロシア初の世界一周就航船ナジェージダ号にて長崎に入港した。石巻を出てから13年ぶりに帰郷。彼らの苦難に満ちた長期の漂流体験や異国体験を、蘭学者・大槻玄沢らが聞き取りにより『環海異聞』にまとめた。

勉強会では、『環海異聞』などの資料を拝見し、彼らの苦悩を想像しながら、貴重な海外情報を鎖国時代の日本に持ち帰ってきた同郷の津太夫と左平の偉業を讃えた。

- 開催日:2013年6月27日

- 講 師:大和田庄治さん(NPOみなとしほがま)

- 1世紀ほど前、塩竈~宮古で運航されていた「三陸汽船」。当時は 沿岸部の足として活躍し、三陸汽船の立ち上げには塩竈の多くの財界人が投資をし、民間の力でインフラを牽引していった。沿岸のみならず、東京、北海道と定期航路を開き、東北の交通、経済、文化、そして塩釜港の発展に大きな貢献した地元資本会社「三陸汽船株式会社」について、勉強会では、冊子『三陸汽船〜東北地方の交通・経済発展に大きく貢献した地元資本会社〜』をもとに振り返る。

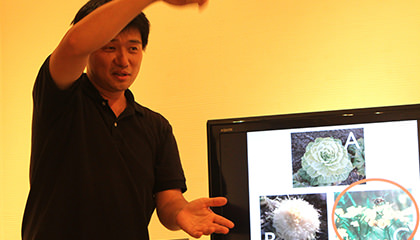

- 「浦戸は白菜のふるさと」

- 開催日:2013年8月16日

- 講 師:髙橋信壮さん

(リエゾンキッチン、私立明成高等学校教諭) - 中国から持ち帰った白菜の種は日本の風土にあわず、日本固有の種を作る必要があった。蜂が飛ばず、交配しにくい浦戸でその開発がなされ「松島2号」という仙台白菜を開発することに成功。津波被害で種取りが消滅しようとするなか、種が無くなることに食文化の危機を感じた髙橋さんは、白菜畑の風景を見たであろう宮沢賢治の気持ちや、種開発者の想いなどをくみ取り、次世代を中心に興味をもってもらいながら文化を継承する活動に取り組む。勉強会では、白菜のふるさと・浦戸諸島の歩みと高橋さんの取り組みを重ね、白菜の物語を辿る。